Suzanne Suaudeau, à gauche et Yvette Gobert, à droite.

|

Rescapées de l’horreur Elles témoignent |

Suzanne SUAUDEAU

Née le 4 mai 1918

Agent de liaison dans la Résistance comme ses parents.

Mission : recevoir et transmettre les plis confidentiels – à pieds.

Domicile : prison de Tours, fille du directeur.

Arrêtée en novembre 1943 à Tours, dénoncée par un français. Déportée vers Angers, puis Compiègne et arrivée à Ravensbrück le 02 février.

_________________________________________________________________

Yvette GOBERT

Née le 21 novembre 1917

Agent de liaison dans la lutte armée pour les F.T.P. (francs tireurs et partisans français) comme son époux.

Mission : recevoir et porter les armes parachutées – en vélo.

Domicile : 23 rue du Bellay à Vendôme.

Arrêtée le 3 août 1944 à 3 heures du matin à Coulommiers près de Chenonceaux. Dénoncée. Mari arrêté pour faits de résistance à Esvres le 1er août 1944 et fusillé avec 25 autres partisans le 09 août 1944 au camp d’aviation de Parçay-Meslay. Déportée vers Vierzon, Dijon, Paray le Monial, Belfort, Sarrebourg. Arrivée à Ravensbrück le 02 septembre.

Suzanne nous raconte : « J’habitais à la prison de Tours, sorte de prédestination. Nous avons été arrêtées après avoir été dénoncées par des bons français qui infiltraient les réseaux y compris au sein de la gendarmerie, partout. J’en veux énormément aux allemands, mais comme on avait travaillé contre eux, c’était normal qu’ils nous punissent ; mais qu’on soit dénoncées par des français, ça, moi, je n’le pardonnerai jamais ! C’est dur, hein. Ils n’étaient pourtant pas futés, les allemands ; papa débitait le cochon dans la cave de la prison, comme on était rationnés, et on faisait des paquets pour que chaque surveillant en ait. A l’époque, il y avait un côté de la prison pour les français et un pour les allemands, et bien ils ne se sont jamais aperçu de rien !

Quand j’ai été arrêtée, j’ai été mise au secret à la prison du côté des hommes. Maman a été tellement battue pour qu’elle dénonce ses relations qu’elle a eu trois côtes cassées mais ils l’ont soignée pour pouvoir la torturer encore jusqu’à ce qu’elle parle. Bien sûr, sous la torture, on ne sait pas ce qu’on avouerait mais elle ne m’aurait jamais dénoncée, c’est un monsieur qui la connaissait qui a parlé de moi. J’ai été transférée avec elle à la prison d’Angers avec les gens du même réseau que nous, puis on nous a emmenées à Compiègne et nous sommes arrivées à Ravensbrück le 02 février.

Sur le chemin d’Angers, on a eu très peur, on était assises dans un camion sur des caisses de munitions et on s’est arrêtés brusquement dans la forêt de Château-la-Vallière. On a vraiment pensé être fusillées là, mais il ne s’agissait que d’un changement de camion, le nôtre avait des ratées et ils en avaient fait venir un de Tours.

A la prison, on m’a enlevé mon lacet de corsage, ma ceinture et mes bijoux ainsi que ma montre. Ils m’ont dit qu’ils ne voulaient pas que je me fasse du mal, j’ai répondu qu’il n’en était pas question. Un monsieur m’a expliqué que mes affaires seraient consignées et qu’elles me seraient rendues à mon retour. Je n’y croyais pas trop mais ma montre, elle, m’a suivie en recommandé jusqu’à Ravensbrück et on me l’a rendue à mon retour en état de marche. L’alliance de mon père, qui avait été tué longtemps auparavant au bombardement de Weimar, m’est arrivée elle aussi, un jour, par courrier de la part des anciens combattants.

J’ai été 13 jours sans boire et sans manger. C’est dur de ne pas manger mais ne pas boire, c’est terrible ! A la libération, on marchait sur les cadavres.

Tout le monde pensait à Tours que j’étais décédée parce que je suis rentrée la dernière à cause de mon typhus, c’est-à-dire le 13 juin. C’est pourquoi je n’ai pas été accueillie et prise en charge à la gare. Je suis restée là à me demander ce que j’allais faire, où j’allais aller. Je n’avais plus rien, je ne savais pas.

On n’a jamais eu mauvais moral, si on l’avait eu, on ne serait plus là. Dans le camp, on vit en se disant, t’es là aujourd’hui, on verra demain. On se faisait des menus dans notre tête ; moi, je pensais au chocolat, je voulais de la mousse. On mangeait comme ça. »

Yvette poursuit : « Le pire dans les repas, c’est la soupe à la betterave rouge non lavée, il reste les cailloux, la terre. Le meilleur pour nous, c’était la balayure de grenier parce qu’il y avait des mites dedans, cela nous faisait un peu de protéines. On n’avait pas de tenue rayée, nous, parce qu’il n’en restait plus ; on nous a donné de vieilles robes rapiécées. J’étais le numéro 62 905 au début et il fallait coudre cela sur notre bras gauche ; on ramassait discrètement des petits bouts de papier jetés par les prisonniers, c’était parfois des mots, mais quand on avait de la chance, c’était une aiguille.

La cuillère est un bien précieux, moi j’avais perdu la mienne et c’est un vieil allemand de la guerre 14-18 qui devait avoir un peu pitié qui m’en a refait une avec le bout du manche tranchant. C’était une astuce pour couper discrètement, sur les chemins, les pissenlits qu’on mangeait crus. Un autre jour, le vieil allemand a vu que je marchais mal dans mes sabots trop grands de trois pointures au moins. En cachette, il a réussi à me faire comprendre qu’il fallait que je lui en laisse un pour qu’il le taille un peu à l’arrière et le lendemain il scierait l’autre. C’était un peu mieux mais il fallait bien les bourrer quand même pour avoir moins mal.

On était pleines de poux bien que rasées. Il n’y avait aucune hygiène dans le camp. Les WC, il fallait juste faire dans la cour comme ça. Seules les alertes nous permettaient de nous mouiller un peu tout habillées pendant que les allemands se précipitaient aux abris ; cela nous laissait un peu de marge, c’était les seules fois. Leur but à eux, c’était qu’on soit tous détruits. Quand ils nous ont tondues, c’était à 2 heures du matin ; après ils nous ont laissées comme ça dans la neige. Ils nous réveillaient à 3 heures du matin pour assister à leurs faits d’armes. L’astuce, c’était de ne pas se mettre au premier rang, si on pouvait, parce qu’on se faisait battre à coup sûr, et puis derrière on pouvait, en cachette, mettre nos mains sous nos bras pour les réchauffer un peu sinon c’était interdit. C’est pour cela aussi qu’on n’avait pas de poches. Dans le camp, on construisait des murs - on devait tenir la bêche sur l’épaule gauche toujours - on tirait un rouleau de pierre de 480 kg pour aplanir le sol et on déblayait dans le froid et la neige ; la peau de nos mains restait collée sur les outils en fer. On était gardées par des détenues de droit commun ; à la libération, elles ont vite quitté leurs vêtements pour se faire passer pour des déportées et elles ont réussi à échapper à la justice comme ça.

Quand nous sommes sorties, les allemands avaient tout pris chez nous. Il ne restait même pas un mouchoir. Le reste avait été bombardé. Nous n’avons pas été aidées pour ainsi dire. Moi, reprend Suzanne, j’avais hérité un terrain de mes parents qu’ils avaient acheté juste avant d’être déportés, j’ai dû le vendre quand je suis rentrée parce qu’il fallait que je me soigne et j’ai reçu ensuite des impôts ce que je devais payer parce que mes parents avaient seulement deux ans pour faire construire sur le terrain ; les impôts n’ont pas tenu compte de ce qui nous était arrivé. Quand nous sommes revenues, nous avons été reçue à Paris au Lutetia, hôtel quatre étoiles réquisitionné par le général de Gaulle pour la circonstance. Ce qui m’a marqué, c’est les petits pois qu’on nous a servis dans un légumier en argent ! Je ne me souviens pas du reste. Ils nous avaient habillées comme ils le pouvaient. Les gens ne pouvaient pas s’imaginer ce que nous avions subi parce que la population pensait que nous avions seulement été arrêtées pour travailler en Allemagne, alors bien habillées en plus… il aurait presque fallu que les gens nous voient descendre des wagons à bestiaux en guenilles pour se rendre compte. Physiquement, il fallait un an pour se remettre ! Il fallait nous remettre à la vie progressivement. Après, la moindre chose qu’on nous donnait, c’était merveilleux ! On regagne la liberté mais on reste dépendant des autres pour tout pendant longtemps après.

Il y avait une très grande solidarité dans le camp entre les déportées, même maintenant on ne se sépare jamais, nous les déportés. On a tous eu le même traitement qu’on soit homme ou femme, et Geneviève de Gaulle, qui était avec nous, a eu exactement le même sort. Nous témoignons pour que cela n’arrive plus jamais, pour que personne n’oublie, et que les jeunes générations sachent réellement ce qui s’est passé. On raconte le principal mais pas tout ce qu’on a connu, nous dit Yvette. Il faut bien se dire que toutes, quand nous sommes revenues, nous avons mis un an avant de parler. Jamais on ne nous aurait crues. Je pesais 39 kg, mais j’ai connu deux hommes qui ne pesaient plus que 33 et 25 kg, c’était très peu. Pourtant si j’avais croisé une « offizierin » j’aurais eu la force de lui mettre mon poing où je pense. Sachez qu’on raconte que ce qu’on a vécu dans la Résistance et dans les camps sans broder par respect pour ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. »

Propos recueillis et mis en forme par A. Vetlé.

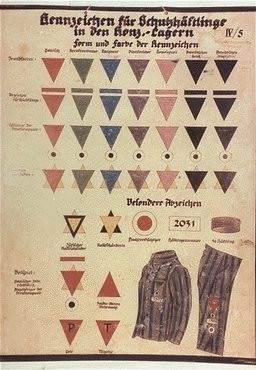

Mme Gobert présente son brassard, N°8502 avec le triangle rouge devant.

Nomenclature des différentes catégories de déportés dans les camps. Ce marquage, voulu et organisé par les nazis, avait deux objectifs : permettre l’identification rapide des motifs de déportation par la hiérarchie du camp, et introduire parmi les détenus une hiérarchie des privilèges fondée sur un système arbitraire de castes. Les "droit commun", identifiés par un triangle vert, se situaient au sommet de cette pyramide. Les homosexuels, identifiés par un triangle rose, déjà au ban de la société non carcérale et issus de milieux sociaux différents, très peu ou pas organisés, ne pouvaient bénéficier d’aucune solidarité communautaire.